الشاعر السوداني معتصم الإزيرق

الشاعر السوداني معتصم الإزيرق - التراث هو كيان القصيدة الحديثة - قصيدة النثر عاصيةُ المنال إلا على أهل الموهبةِ الشعريةِ - دراسة النقد الأدبي ، هي الضوء الكاشف ينيرُ معميات الكتابةِ الإبداعيةِ - عهد هيمنة الأيدولوجية على الأدب قد ولى حوار - محمد نجيب محمد علي

الشاعر السوداني معتصم الإزيرق

- التراث هو كيان القصيدة الحديثة

- قصيدة النثر عاصيةُ المنال إلا على أهل الموهبةِ الشعريةِ

- دراسة النقد الأدبي ، هي الضوء الكاشف ينيرُ معميات الكتابةِ الإبداعيةِ

- عهد هيمنة الأيدولوجية على الأدب قد ولى

حوار - محمد نجيب محمد علي

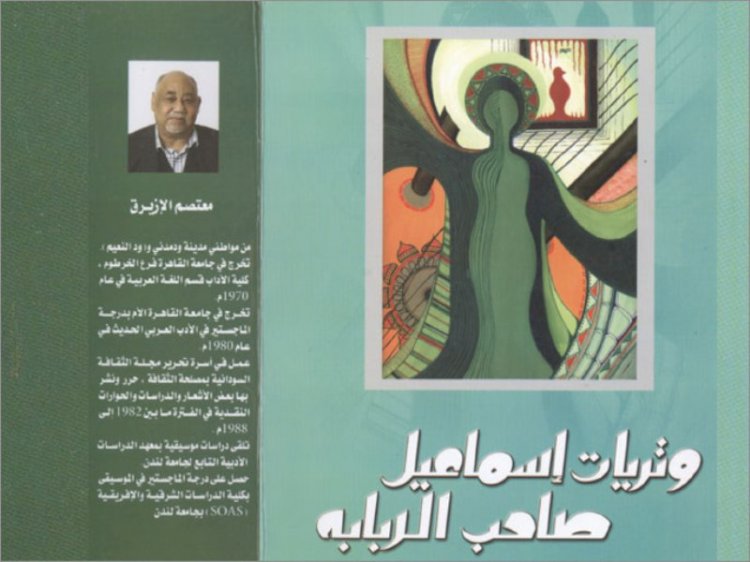

علي عتبات هذا الحوار كانت صورة ديوانه " وتريات إسماعيل صاحب الربابة " تحكي عن شاعرية متدفقة وعن ثقافة عالية رسمت واقع الثقافة السودانية بإختيار الشخصية السنارية الإسطورية لإسماعيل صاحب الربابة وعلي صدى الشعر دارت الأسئلة ، إذ أعاد الشاعر معتصم الإزيرق ترتيب أوراق القافية ومساحة الشعر في النفوس ورسم القصيدة علي إيقاع الإجادة والتجويد . ومعتصم من الأصوات الشعرية السودانية التي حافظت علي روح القصيد وروحانيته وبجانب ذلك هو مترجم ومتخصص في الدراسات النقدية إلتقيته في إجازته بالخرطوم وديوانه" معاوية نور على ضفاف التيمز" يعانق القراء من دار المصورات بالخرطوم وكانت هذه الحصيلة

(*) قضيت ولا زلت عقودا من الإغتراب في لندن ، ماذا أضافت الغربة لتجربتك الإبداعية – وعلي تجارب الآخرين ؟

أضافت سنوات الإغتراب لتجربتي الإبداعية إضافةً مهمةً و جوهريةً من حيثُ الكم و النوع في الديوان السابق (وتريات إسماعيل صاحب الربابة) أضافت سنوات الإغتراب هذه القصيدة نفسها. القصيدة المركزية في الديوان، بالإضافة إلى ما يزيد على نصف قصائد الديوان و قد كتبت في فترةٍ أقصرَ من تلكَ التي كتبت فيها القصائد الأخرى. و قد شهد الأخ الناقد والشاعر جابر حسين مندهشاً أن القصائد التي كتبت في لندن هي الأكثرُ نضجاً، بل إعتبر أن طفرة إبداعية قد تحققت في هذه القصائد، و يرجع ذلك في نظري إلى بعض العوامل، أهمها توفر الوقت و المصادر الثقافية، و المواجهةُ الدائمة مع النفس، و التحدي الوُجودي الذي تمثله الغربةُ للكينونة الإنسانية حيث يتعين عليك مواجهةُ هذا التحدي، و ما يحدثه من مشاعر البوار و العدمية، للغياب عن الأهلِ و الوطن، إذ لا يمكن مقابلة هذا التحدي إلا بالموقف الإبداعي الذي يثبت العكس، و يسِمُ ثنائية الهوية بالجدوى، موظفاً في ذلك ما تتيحه هي نفسها من سبلٍ و وسائل لصقلِ و بلورةِ الحساسيةِ الإبداعية.

و قد كتبت في عامين أو ثلاثة ديوانينِ أولهما الذي ينشر الأن بعنوان معاوية نور على ضفاف التيمز، و الثاني الذي سيعقبه، وذلك في مقابل عقودٍ طويلةٍ تمخضت عن أقل من ديوانٍ واحد! و أكادُ أقول أن سنوات الإقتراب هي المسؤولة عن بلورة و إنضاج تجربتي الإبداعية، متمثلةً في الشعر و الترجمة و تعزيز التأهيل االثقافي .

(*) لديك تجارب في الإستفادة من التراث السوداني الموجود في كتاب الطبقات وفي الأغاني الشعبية ، تجلي ذلك في ديوانك الأول (وتريات إسماعيل صاحب الربابة)هل تصلح الإسطورة كرموز في كتابة القصيدة الحديثة ؟

أجل بل أتجاسرُ أن أقول إنها عصب و كِيان القصيدةِ الحديثةِ و هي الهيكل العظمي الذي انبنت عليه و ذلك حينَ توجدُ في القصيدةِ أيضاً لحماً و دما، و محوراً تدور حوله أطوارها و ملامحها، و حينَ تكونُ في مستوى الإشارة المند مجة في تجربة القصيدة و تلك غير الإشارة السطحية المضافة من الخارج..الإشارة اللاعبةش بدور هامٍ في إخصابِ و بلورةِ تجربةِ القصيدة، و إغناء مضمونها..والاغنيةُ الشعبية كما القصة الشعبية، و المأثورات الشعبية عامةً و المأثورات الدينية و الأساطير أيضاً تصلحُ رموزاً تلعبُ دوراً فاعلاً في بلورة مضمون و شكل القصيدة الحديثة، و في تحقيقِ هويتها..و حينما نقول الأسطورة نرمي بطبيعة الحال إلى مضمونها الأنثروبولوجي العميق الضارب الجذور في عالم التجربة الإنسانية،و قد أكدت الدراساتُ الحديثة القيمة الكبرى للأسطورةِ في بنيةِ الفكر الإنساني و تلك هي إشارةُ الضوءِ الأخضر التي عبَّدت طريق وصولها لعالم الشعر الحديث.

(*) سيطرة قصيدة النثر علي المشهد الشعري الآن ، كيف تنظر لها ؟

نظرتي إلى قصيدة النثر أنها أحدى إمكانيات الكتابة الشعرية و ليست بطبيعة الحال الإمكانية الوحيدة، و هي ليست بديلاً عن القصيدة القائمة على الميزان الشعري خاصةً ذلك المرتكز على التفعيلة و أنا أتعاطى قصيدة النثر في نطاقٍ ضيق حينما تكون هي الغمكانيةُ الإيقاعية الأكثرَ تماشياً مع التجربة المعينةِ للقصيدة. و لي في (الوتريات) قصيدةُ نثرٍ واحدة بعنوان (أبداً لم أحبك مثل هذا الحب) و لي في الديوان الذي سيصدر خلال هذا الشهر قصيدتا نثر هما (رحلة) (لن أحاول). و لكن لقصيدةِ النثر مظهر خادع يوحي بالسهولة لمتوسطي الموهبة فيَردونَ منهلها و يتجلى ذلك في الكثرةِ الهشة من هذه الكتابة التي لا تنسحب عليها قيمة قصيدة النثر بل تنسحب عليها فقط الكلمة الثانية (النثر) ليسَ إلا. أما قصيدة النثر فإنها عاصيةُ المنال إلا على أهل الموهبةِ الشعريةِ الحقيقية. أما هذه السيطره المشارُ إليها إنما هي سيطرةٌ كميةٌ ، و تعكسُ الهشاشةَ الماثلةَ في الواقعِ نفسه، و تعكسُ أيضاً التجهيل الذي مارسته وسائل الإعلامِ و مناهجُ التربيةِ و الذي أدى إلى إضعاف حاسة اللغةِ الإبداعية التي تكتب بها القصيدة ذات الصيغة الوزنية ، كما تكتب بها أيضاً قصيدةُ النثر.

(*) كانت رسالتك في الماجستير في النقد الأدبي.. ما علاقة النقد بالإبداع أعني ما أثر دراسة النقد علي الذات المبدعة ؟

دراسة النقد الأدبي سواءً في المستوى الأكاديمي أو في مستوى المطالعة الدقيقة الواعية و المتابعة، هي بمثابةِ الضوء الكاشف لطريقٍ غامضةٍ و شائكةٍ و مظلمة..هي ضوء الوعي الذي ينيرُ معميات الكتابةِ الإبداعيةِ و مصاعبها و شعابها، لذلك فإنه ينعكسُ إيجاباً على الذاتِ المبدعةِ و مثل ما قال الشاعر الإسبانبي (لوركا) في بعضِ تعليقاته أنه على الشاعر أن يعرف مثلَ الصياد الماهر أين يوجد الصيد! النقد الأدبي يؤدي إلى صقل الحساسيةِ الأدبية لدى الكاتبِ و الشاعر بحيثُ يعرف ليس فقط إين يوجد الصيدُ، بل أيضاً أن يوجدُ الصيد و النوعُ الممتاز و النادرُ منهُ.

(*) ماذا عن تطبيقات المناهج النقدية الحديثة في عالمنا العربي يقول البعض أنها باعدت بين القاريء وقراءة النقد ؟

هذا القولُ صحيحاً تماماً، فقد أصبحتِ المناهجُ النقديةُ من التعقيد بحيثُ تُضيفُ لغموض التجربة الإبداعيةِ غموضاً و تجعلُ النقدَ طلاسمَ و أحاجيَّ لا يعرفُ عنها شيئاً غير منتجيهاو غيرُ قلةٍ من المستهلكين الأكادميين في عالمنا العربي، و منذ أن درج النقدُ العربي على الإستهلاك و اللَهث وراء المناهج النقديةِ الغربية، و تعلمِ رِطانتها بل و كهانتها و قد تعينَ الأن على هذه القلة المستهلكة أن تكونَ هي عينُها أن يقرأما تكتُب و تلكَ هي ذروةُ الأزمة و المأزق، فلاالأديب المبدع يَفيدُ من هذه المناهج، ولا القارئ المتابع قادرٌ على استيعابها و مجاراتها فقد تعين على كاتبيها أن يكونوا هم قراءها الوحيدون. ما هو إذاً المخرج من هذه الأزمة؟ المخرجُ هو العودةُ إلى تأصييل المناهج النقدية بدءاً من المناهج التراثية، و العمل على تطويرِ مناهج مستقلةٍ يمكن أن تفيد من النقد الغربي و غير الغربي، ولكنها لا تجاري موجاته و تقليعاتها و هوسها، بل تأخذ منها ما يتلائم مع الأصالةِ النقديةِ و مع التحديثِ و التطورِ أيضا، و لكنه التحديثُ و التطوير المستقل وغير التابع. إن التبعية الإقتصادية و السياسية هي التي تملي على النقاد –شعروا بذلك أم لم يشعروا- التبعيةَ النقدية التي وصلت بهذه السلعة إلى مستوى البواظ!

(*) هنالك تجارب لمحمد عبد الحي وعالم عباس في سبعينات القرن الماضي في كتابة القصائد الطويلة ، هل لازالت القصيدة الطويلة تتلاءم مع ظروف الألفية الثالثة وسرعة الإيقاع فيها ؟

نعم ما زالت وستظل القصيدة الطويلة قابلت للحياة في الألفية الثانية وما بعدها ولكن بشروط وهي أن يكون الموضوع والتجربة تتطلب بالفعل هذا الطول ثانياً أن يكون الطول مناسباً ومقتصباً ، وألا تكون العبارات متكررة أو غير ضرورية ، وغير دافعة لتطور البناء حتى بعض قصائد محمود درويش الطويلة تعاني من شيء من الترهل والزيادة غير الضرورية ولولا براعة الشاعر لكانت مما يدفع على الملل ! وأن كانت براعة الشاعر تدفع بالقاريء إلى التحمل بإغراء جمالية أستعاراته وأن مثل هذه القصائد يكون فيها قدر من الحشو واللغو ( مثل أنا هنا وأنا أنا وهنا أنا مما لا طائل وراءه ) .

ومع ذلك فأنه يحبذ عدم الأكثار من القصيدة الطويلة ، وعند كتابتها أن تكون ذات قسمات بنائية واضحة بأرقام وفواصل وذات طابع درامي يلائم الطول فليس الطول نفساً شعرياً وحسب وأنما هو بالأساس ضرورة دراماتيكية .

(*) الكتابة بالعامية عادت بشكل أكثر قوة في أجزاء كثيرة من الوطن العربي ، بماذا تعلل ؟

ضعف مناهج اللغة العربية والتربية اللغوية وفساد الذوق الذي قادت له أجهزة الأعلام وجانباً كبيراً من الصحافة اليومية ويستثنى من ذلك النماذج ذات الحساسية الإبداعية التي تكون فيها المفردة والعبارة والبناء اللغوي لا يقل فاعلية إبداعية عن القصيدة المؤسسة على اللغة الفصحى ولا تختلف تلك القصيدة عن الفصحى إلا لخلوها من حركات الإعراب هذه نماذج تملك مشروعية الوجود كطاقة إبداعية ونوع إبداعي خاص إلى جانب النماذج الشعبية الأصيلة . أما الأسفاف فأنه يظل أسفافاً مهما أتخذ من الأشكال .

(*) الحوار الدائر منذ سنوات عن الهوية السودانية ، ما تقييمك لمساهمة الأدباء في حل إشكالية الهوية منذ الغابة والصحراء والآخرين ؟

إشكالية الهوية ما تزال عالقة ولم تتلم بلورتها بصورة فكرية واضحة ودقيقة وإن كانت المعالم العامة للمعالجة الموضوعية أكثر وضوحاً مما يظن الكثيرون . فالمشكلة ظلت مطروحة منذ ثلاثينيات القرن الماضي في مجلة الفجر وكان من بين أبرز المساهمين في تناول هذه المسألة : محمد أحمد محجوب وحمزة الملك طمبل . كان المحجوب يركز على بعد التراث والقيم الإسلامية والتقاليد الإجتماعية بينما كان حمزة الملك طمبل يتطلع إلى الجديد وإلى بلورة الهوية في الشعر بحيث يحدث القصيدة عن سودانيتها عبر الصور والمعطيات التي تعبر عن البيئة والهوية السودانية .وفي فترة الستينيات ظهرت مقولة ( الغابة والصحراء ) على أيدي الشعراء الشباب آنذاك من أمثال محمد المكي إبراهيم والنور عثمان أبكر ومحمد عبد الحي وعبد الرحيم أبو ذكرى ... الخ وبدأت ترد في أشعارهم عبارة الغابة والصحراء وبعض الرموز المتعلقة بالوجهين . كان المقصود بالغابة والصحراء أن الغابة تعتبر عن الوجه الافريقي بينما تعبر وترمز الصحراء عن الوجه العربي وهما الوجهان الذان ينبغي أن يتلازما في تكوين الهوية . هذه هي المعالم العامة التي يقول بها الحس السليم ولكن مقولة الغابة والصحراء مع ذلك لم يتم تطويرها وبلورتها بصورة دقيقة تجعلها تحيط بمسألة الهوية وتترجم جميع أبعادها إذ أن المقولة تقوم على بعد الجغرافية وحده فماذا نفعل إذا وجدت الغابة والصحراء في مكان آخر من العالم مثل أمريكا اللاتينية وغيرها فهل تندرج تلك المناطق في الهوية السودانية . تلك هي تحديات العمومية التي تحتاج إلى الولوج للعوالم الخارجية والداخلية الفكرية والأخلاقية ... الخ وقد لعبت الرواية أيضاً دوراً مقدراً في تناول هذه القضية ومع ذلك تعتبر مساهمة الشعر أيضاً مساهمة مقدرة . وقد تعرضت أنا لموضوع الهوية في قصيدة( وتريات إسماعيل صاحب الربابة ) وكأنما تدور القصيدة حول محور القضية إذا تتبعنا تطورها ولكن ذروة هذا التناول حينما يجيب ضمير الشاعر على أسئلة الطائر الذي يرمز إلي الشعر وذلك بجواب الشاعر قائلاً

وطني سفر وسؤال .. ونحيب

وطني محض حضور ومغيب

وأنا عربي لكن زنجي

زنجي لكني عربي

ولا أدري لماذا أُأَجج بيني وما بين الحربة

لماذا أحترف التقرير

(*) ماذا عن علاقة الأدب بالأيدلوجيا ، وهل إنتهي عصر الأيدلوجيا الآن ؟

علاقة الأدب والفن بالأيدولوجية في أصلها علاقة مأزومة وبعد أن عبرت هذه الأزمة عن وجهها في النصف الثاني من القرن العشرين أتضح جلياً الانعكاس السلبي لهذه العلاقة وقد قوي الرأي القائل بضرورة عدم تغول الأيدولوجية على جمالية العمل الأدبي وأن تظل متوارية بحيث تتيح لجمالية الأدب أن تكون هي الجوهر الإبداعي وقد أبتعد الأدباء عن الأيدولوجية وظهر ما يسمى ( الواقعية السحرية ) ورغم تناقضية طرفي هذا المصطلح إلا أنه نشأ عن محاولة إيجاد حل ما تمثله الأيدولوجية من قيد على الخيال وعن الواقعية نفسها ولكي تحلق الواقعية بعيداً عن حظيرة الأيدولوجية . يصح القول أن عهد هيمنة الأيدولوجية على الأدب قد ولى ولكن الأيدولوجية نفسها تظل موجودة وفي أحسن الأحوال متوارية خلف الأقنعة الجمالية .

لعل تجربتي الخاصة مع موضوع علاقة الأيدولوجية بالأدب أن تكون مدخلاً لبعض ملامح تجربتي في الشعر والنقد الأدبي . لقد كنت في مطلع شبابي شغوفاً بالوجهة اليسارية في الفكر والفن والأدب ولكني كنت متحفظاً قليلاً في علاقة الأيدولوجية بالأدب فلم أمل لأي الطرفين القائل أحدهما ( الفن للفن ) والآخر ( الفن للمجتمع ) كنت أرى أن نسيجاً من المقولتين ربما كان هو الصيغة الأنسب . أن الفن إذ يكون للفن فأنه ولابد أن يترجم عن الأنسان حلمه وقضاياه وهمومه إذ لا يمكن أن ينعزل الفن لا عن الفن ولا عن الإنسان .

قادني توجهي الفكري لأختيار الواقعية لدراسة الشعر العربي في السودان ولكي أجد ترجمة لهذه المعادلة بين الطرفين وجدت من الكتاب الشباب من يدعو إلى مثل ذلك خاصة في التيار اليساري للبنيوية .

ولقد قال لي د. جابر عصفور أمد الله في عمره – وقد كان أحد المناقشين للرسالة – قال لي حينما زرته في منزله لأحمل له بعض دواوين الشعر لمن تدير حولهم الدراسة كما طلب مني . قال لي أن هذا الذي كتبته يدل على مهارة كاتب متمرس جعل رؤياه النقدية خافئة على كل من هو غير ملم بالتطور النقدي والقراءة الحقيقية لما كتبت . كانت هذه شهادة أراحتني ورغم ذلك فلم يكف جابر عصفور عن مهاجمتي أثناء المناقشة وكان يرمي لأستفذاذ ملكتي على الرد ولم أكن متحمساً للرد بعد أن سمعت منه ما سمعت فصمت لفترة طويلة وهو يلقي باللائمة على منهجي النقدي ويقول أنني أتبعت منهجاً تعاقبياً ينظر إلى المضمون ثم ينظر إلى الشكل وذلك هو منهج ( لوكاش ) وقد سرني هذا الاقتران بيني وبين كاتب عالمي في قامة ( لوكاش ) فرد علي د. عبد المحسن طه بدر الذي كان مشرفاً على الرسالة غاضباً بقوله ( كأنك نذرت للرحمن صوماً فلن تكلم اليوم أنسيا ) لعلمه بقدرتي على الرد وبالفعل أستفذتني هذه العبارة ( الآية ) مما حدا بي للأتيان بسيل من الردود على ما تفضل به د. جابر عصفور الأمر الذي أطفأ على المناقشة جواً من الحيوية وأذكر أن عدداً من الناس من بينهم أصدقاء لي قد صفقوا تصفيقاً طويلاً وقد نلت درجة الماجستير بتقدير ممتاز .

لقد أنعكس هذا الموقف المتعدل والمرن على كتابتي للشعر التي أصبحت تميل لأستكشاف عالم الإنسان وتقدير الماهية الجمالية للعمل الشعري وتأثرت بعد ذلك أيضاً ( بالجمالية الصوفية ) في الموقف الإبداعي كأحد المحاور الحميمية دون أن أتبنى الفكر الصوفي كاملاً وما أزال على عقيدة الجمال وعالم الإنسان الظاهر والباطن .

(*)أخيرا لديك تجارب في الغناء والتلحين ،إلي أي مدي إستفادت تجربتك الشعرية بإنفتاحك علي الغناء ودراسة الموسيقي ؟

الفائدة التي جنيتها من دراسة الموسيقى والمعرفة بالغناء ولا شك قد أنعكست على موسيقى القصيدة قد أهلني الحس الموسيقي والدراسة النقدية من معرفة العروض التي تشكل على الكثير من النقاد ودراسي الأدب والشعراء أنفسهم وبالطبع فإن الشاعر ليس بحاجة ماسة لمعرفة العروض إذا كان حسه الموسيقي والإبداعي سوياً ولكن المعرفة بطبيعة الحال يمكن أن تجعله أكثر دقة ودراية بالضعف أو النشاز مهما دق وخفي ويكون قادراً على أصلاحه .

وقد نجد أنعكاساً مباشراً لدراسة الموسيقى والمعرفة بالغناء متجلية في الكثير من التجارب الشعرية عندي فمثلاً في ديوان ( وتريات إسماعيل صاحب الربابة ) هنالك إشارة إلى أكثر من أغنية وفي قصيدة خليل فرح تم توظيف الكثير من الأغنيات لتصبح من مكونات الصورة الشعرية قصائد مثل ( أينع التفاح ) التي أنبنت على الأغنية الشعبية ( تسد الساحة وتشيل مفتاحها عليك يا الباوقه اللذيذ تفاحها ) وقصيدة ( قيسارة البقارة بالأنثى ) التي أنبنت على الأغنية الشعبية

( الليلة والليلة دار أم بادر يا حليلها ) ويبدو أثر المعرفة الموسيقية جليلاً في القصيدة الطويلة ( أرتجال على مقام الرحيل ) التي أنبنت على فكرة المزاوجة بين المقام الموسيقي والمقام الصوفي نلاحظ أن البداية كانت الافتتاحية التي عنوانها

( مفتاح المقام ) وذلك مصطلح موسيقي معروف ويوضع في مقدمة التدوين الموسيقي وبصورة عامة فإن المعرفة الموسيقية لها فوائد كثيرة تنعكس على التجربة الشعرية ولكن ذلك لم يمنعني من كتابة ( قصيدة النثر ) وأن كان ذلك في نطاق ضيق والمعرفة الموسيقية تفيد أيضاً في التعاطي مع قصيدة النثر التي تعتمد على الإيقاع وحده دون الميزان الموسيقي وللإيقاع خطره الموسيقي

الكبير . يخطيء من يظن أن قصيدة النثر قد أستغنت عن الموسيقي أو الحس الموسيقي حينما تخلت عن الميزان الموسيقي الواقع أنها تكون بإعتمادها على الإيقاع وحده وهو لباب الموسيقي تحتاج إلى مزيد من الحساسية الموسيقية والإيقاعية بحيث يكون ثراء الإيقاع مغنياً عن الميزان الشعري قد يقال أن القرآن شيء آخر لا يدخل في باب المقارنة وذلك صحيح ولكن يقدم مثالاً حياً على قدرة الإيقاع على حمل الأبعاد الموسيقية إلى أبعد مدى ممكن فالقراءات القرآنية وأنماط التلاوة لا حصر لها فالقرآن يعتمد على الإيقاع وحده وما أعجبه من إيقاع . وفي التجارب البشرية أيضاً هنالك أمثلة مثل كتابي النفري ( المواقف والمخاطبات ) الذين بلغا شاواً بعيداً في التوهج والجمال الموسيقي وهو أيضاً يعتمد على الإيقاع وحده وفي مجال الموسيقى هنالك أيضاً أمثلة وهي ( التقاسيم العربية والشرقية ) التي تملك جمالية موسيقية طاغية وهي أيضاً تتخلى عن الميزان الموسيقي وتعتمد على الإيقاع وحده وتلك هي هويتها وشخصيتها .

أما الذين لا يتمتعون بحس إيقاعي عالٍ ويدلون بدلوهم في كتابة قصيدة النثر ظناً منهم أنها سهلة وبسيطة فهؤلاء هم الذين يجنون على هذه القصيدة ويظهرونها بمظهر الضعف الموسيقي وليست قصيدة النثر هي المسئولة عن ذلك لأنها بغزارة الإيقاع تعوض أفتقادها للميزان الموسيقي وتفتح أمام التعبير الشعري إمكانيات لا يتيحها الميزان الموسيقي نفسه بالقياس لتجارب بعينها . وحتى مع أستخدام الشاعر للميزان الموسيقي فإن الفاعلية الإيقاعية تظل لازمة له حتى يكون الميزان الموسيقي أكثر حيوية وتنوعاً وغنىً فالإيقاعية الفقيرة هي بدورها تضعف الجمالية الموسيقية للقصيدة الموزونة فليس التخلي عن الميزان الشعري عيباً لقصيدة النثر إذا كان الإيقاع غنياً وليس الميزان الشعري ميزة في القصيدة الموزونة إذا كان الإيقاع فقيراً .

myasinplatformltdcom

myasinplatformltdcom