الرجل الماركيزي

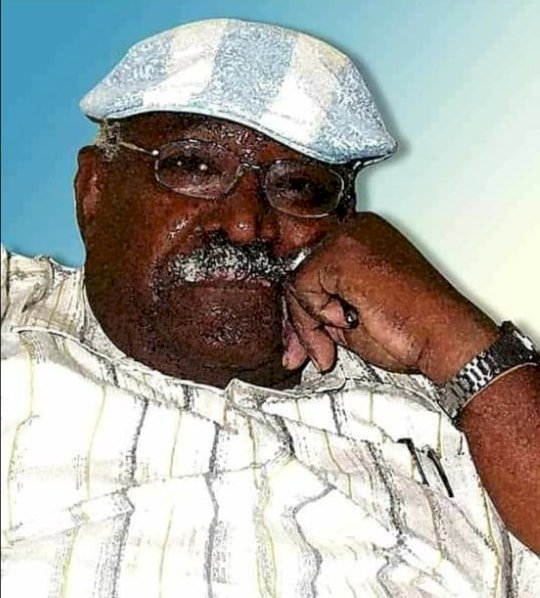

الرجل الماركيزي مصطفى بشار كنت حينها طالبا بمعهد البولتكينيك، وفي نداوة الصباح الباكر، وعند مدخل الجناح الغربيا منه، حيث مجمع كليات العلوم والهندسة والدراسات التجارية وكلية الفنون الجميلة والتطبيقية. يترجل شخص ضخم الجثة شبيه برجال عصابات حركة يونيتا الإنفصالية

الرجل الماركيزي

مصطفى بشار

كنت حينها طالبا بمعهد البولتكينيك، وفي نداوة الصباح الباكر، وعند مدخل الجناح الغربيا منه، حيث مجمع كليات العلوم والهندسة والدراسات التجارية وكلية الفنون الجميلة والتطبيقية. يترجل شخص ضخم الجثة شبيه برجال عصابات حركة يونيتا الإنفصالية، يلف حول رقبته شال من الصوف الكشمير، وبشوارب كثة، من سيارة يابانية من ماركة كورونا 79 ، بنية اللون، وهو يحمل حقيبتان ، احدهما حقيبة ظهر كبيرة الحجم يحملها على كتفه الأيمن، وهو يمشي بهدوء رجل مربوع القامة، وببنطال متسع وعديستان تبدوان أكبر قليلا من عينيه الوسيعتين. تنوء الحقيبة عن حمل ثقل كبير، ولم يتم غلقها جيدا، وبانت منها مقشطة ومبرد بارز، وفراشي ألوان زيتية قياس 22 و26، صناعة انجليذية، والواح من خشب القفل متنافرة الشكل والتكوين، وهو نوع من خشب ينمو في ضواحي مدينة ام درمان ، ويمتاز بصلابة المكون، ومرونة في إبراز تكوينات نحتية على سطوحه متى ما أراد الناحت أن يترك أثرأ عليه. ثم يدلف إلى مدخل مبنى مكون من طابقين، قاصدا مكتبه في الطابق الثاني.

كنت أراه واقول في نفسي، يجب أن أصاحب هذا الرجل. ولكن كيف أصاحبه؟ أنني أشبهه رغم أن تكويني لم ألمح فيه براعته في وضع الألوان ووضع لمساته السحرية على الخشب!

وبعدها يدخل هذا الرجل مكتبه، فسرعان ما ينهمك في مراجعة بعض الأوراق، ثم يخرج أزاميله وأدواته والوانه، ويبدأ فورا في حالة فنية غير متكلفة، مثلما أعتاد أن يفعل ذلك كل صباح، إذا لم تكن لديه محاضرة.

يترك أزاميله تعانق خشب القفل، فيخلق منها تعاريجا واضحة، ويبدأ الحفل الذي تتراءى فيه مخلوقاته تلوح رويدا رويدا، وبإيقاع خافت يعلو ثم يهبط، ويستغرق في إنشاد ديني خاص بينه وبين منحوتته، فلا يقلق أن تكون متراصة أو غير ذلك، فإنه يترك للطبيعة هيبتها، في أن تماسك بين قطع الخشب، فتبدو مائلة، أو صاغرة أو مترنحة على هيئة من يريد أن يقفز في فضاء صريح، ويتراجع عن قفزته.

يلملم أطرافها بمسحة غراء، فتبدو صاعدة هابطة، لايهم ذلك، أن يكون تنفس الأشكال لايخرج عن زفير حالة متواطئة مع صفته الإبداعية. كان المشهد يكتمل أحيانا بغليون يجاور علبة تبوغ معدنية من نوع (دنهيل) ماركة باذخة، لفنان باذخ الشعور، عال الهمة. متراص على جوانب معرفة صلدة وحقيقية، ونفسية تجاور ذات محبةٍ، ومخلصة التوافق فيما تحب وترضى. وأظن أنه في أستغراقه العميق وهو يعالج لوناً بفرشاة عريضة بقياس بوصة ونصف البوصة، لايترك للون فرصة شرود دون إرادة منه لتخليق حيز يضاهي نحتان أزاميله الرفيعة التي تجري بين أصبعيه بسلاسة وعذوبة.

وأظني في العام الدراسي الثاني، قد فرضت عليه نفسي، بأشعار كنت أكتبها، وكانت تلاقي أستحسانا شديدا منه. فقربني منه واقتربت منه. كان يحمل روحاً محبة للناس والعصافير والحياة، وكارها للظلم الذي تبدى، إبان حكم الإسلامويين الفاشست، ومن أوائل من أعلنوا معاداتهم للنظام.

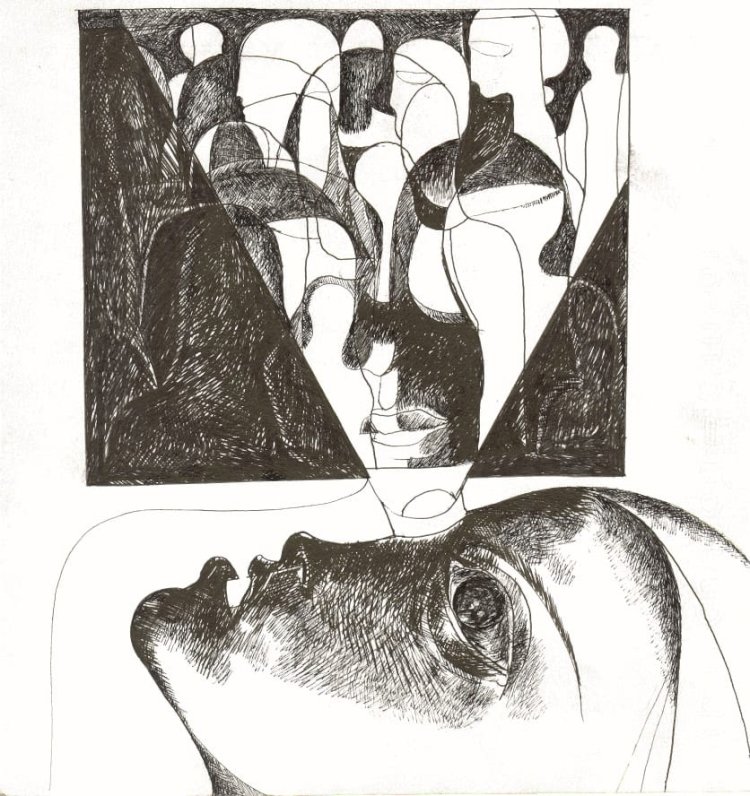

كنت أرقب خيوطاً يرسمها بحبر أسود على ورق أبيض، فتشكل ارواح وأناس حيارى، ومعذبون وآخرين يملأهم فرح لامتناه في صيرورة حالته الفنية المتفردة. فمن خطوطه كانت تنهض أشباحاً وتمشي على رجلين، وتصافحك وتلاقي استحسانك، وتضحك هاذئة في وجهك. إنه يحرك شخوصه كيفما أتفق. لقد أستعذبت شخوصا وتصاويرا تبدو أمدرمانية، لأناس بعيون غريبة ومتسعة. ونوافذ مغلقة أشبه بنوافذ دواوين حكومة ورثها وطن من مستعمر انجليذي. وتكوينات حروفية. والق صوفي، وتبتل غارق في اوراده.

لاينتظر ذلك الرجل كثيرا ولاتعرف له عبوساً ، فإذا استدرك علامة، توقف عندها، ووضع أصبعه وعدل من وضع نظارته، وأتجه إليك بكامل هيئته وبإبتسامة عريضة، بإمتداد شاربه الكث، الذي يعّنون لك أريحية من اول سطر، وبعدها يضحك ضحكة مجلجلة، قادمة من قلب يتسع لكل خطوب الدنيا، ويعالجها بإمتداد الإبتسامة.

وهو غاص في تلك الملامح وغارق في وضع لمساته اللونية على خشب القفل، و(البيريه) الأزرق السماوي على رأسه. أقول له: تبدو أكثر شبها بغارسيا ماركيز. يعيد نظرته إلى، ويتفرس في ملامحي، ويطلقها ضحكة عميمة: يازول.. غارسيا ماركيز زاتو!. اقول له غارسيا ماركيز الملّون والرسام. وينقلني إلى حكايات ام درمانية كتبها قبل أيام.

لقد لحظت فيه شيئاً عجيباً.هذا الرجل يكتب قصصه بنفس الطريقة التي يضع بها ألوانه ولمساته على الورق. وأظن القلم قد خضع له، بكثرة المران وإتساع الرؤية.

أتذكر يوما كانت محاضرة الرسم داخل أسطبل، لخيول تتبع لشرطة السجون، امام سويق صغير، يبيع الناس فيه الخضروات، ورهفات كسرة الفيتريت، وعصيدة الدخن. كان ذلك قبل أن تتبدل ملامح المكان. مرّ بجانبي وانا اضع خطوطاً أُلاحق بها حِصاناً متعجرفاً، شديد القلق، وكثير الحركة. له كامل الحق ذلك الحصان. فهو حصان شرطي!

أخذ مني القلم الرصاص، وبهدوء شديد صنع علامات متقاطعة، اكثر شبهاً بنوع الرسومات التي يراد لها الإكتمال، في صفحات تسليات الصحف والمجلات. وسرعان ما مرر خطاً بينها بطريقة مرنة، فبدأ الحصان واقفا ورشيقا وواثقا. لقد لفتني فيه براعة وثبات يد وجمال خطوط، لاتحدها حدود شخص عادي، بل تتعداها لفنان يكون أمثاله بأقل من عدد أصابع يد واحدةٍ. وكان حينها قارب نهاية الخمسينات على ما اعتقد.

وأكثر ما ترى في تلاوينه ، أنها تمتح من تيار عرفاني غارق في محبة الطبيعة والناس، واكسابها البعد الذي يوحي بإحترامه لها. مثلما تشكل له تصاوير فنان، بقياس أوروبي بدهشة، كاميل بيسارو، او بول سيزان، أو جوجان ، أو فان خوخ نفسه.

إن المحبات التي يحملها هذا الشخص، قد أفاضت وكست طلابه ، وزملاءه فنا، ومعرفة أصيلة، ورؤية خالصة للعالم ، ولروح الفنان.

كنت أبدأ يومي عنده، ويأتي أستاذ فاروق أحد أساطين فن الطباعة الحريرية، وهذا الفاروق ، ياخ .استعذب حديثه. تزول الفوارق، أو لاتكون أبدا. ونخرج من باب الجامعة الشرقي. حيث بيوت القشلاق القديم.أحدها كانت تعد فيهه وجبات إفطار بلدي، وفول بزيت سمسم فائح الرائحة. نجلس ثلاثتنا حول صينية من الألمونيوم الثقيل، وحولها نقوش، وقد تفننت صاحبتها في إظهار أسمها المنقوش، خشية إختلاط الأواني، حين يصعب التفريز.

ونتناول فطوراً كارباً. مكتمل الأركان، بالسلطة الخضراء والحمراء. حتى تأذن لنا معداتنا بأن نوقف حركة أيادينا نحو أفواهنا. نحتسي شاياً بنعناع وقرنفل. واعود بعدها لألحق ماتبقى لي من محاضرات خلال اليوم الجامعي.

أني أدين ديناً كبيرا، لفنان عظيم، لايقل شهرة وفناً من أي فنان عالمي بمقاييس الحضارة. وأني تلقيت على يديه علوماً ومعارفا، واكسبني إحتراما لنفسي ومعرفتي المبتدئة. وأثار فيا توقد قريحة. ومثابرة روح. فكان حري بي أن يكون هذا الرجل أحد أساتذتي العظام. تعلمت منه تلوينا ورسما، وكتابة وذوقا، وحبا للآخر، لاينقضي بذهاب السنوات أو بنقصان الزمن.

في العام 1968، كان قد تخرج من قسم التلوين، وأي قسم! في معهد البولتيكنيك. فكان طريقه بائناً بأن يغوص في لجج اللون ومتاهاته العصية، فقد أفلح الغواص وأخرج من كنوز اللج ما أخرج. وفي اوائل الثمانينيات من القرن الماضي، تم ابتعاثه لدراسة تقنيات التعليم، فعاد منها حاملا درجة الماجستير من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة. وبدأ اللون يتموضع في علبه كما يقولون! وخاض تجارب التسفار، واللون ملازماً أولاً له! فوضع بصماته على سطوح مختلفة من الورق والخشب والكنفاس والقماش. فزاد دربةً في محتوي تخليق الأشكال وإبانة جمال لايوصف بقياس النظر المتقدم والعادي. الذي لايفتأ الفنان في أن يضيف من حسه مايضيف، ليجعل الكون قِبلة مٌفرحة، وخافضة للتوتر ومبعدة للتوجس.

وفي بدايات الألفية الثالثة ، حصل على درجة الدكتوراه، والتي لم تزده إلا تواضعا ومحبة للناس.

كانت أفضاله على كثيرة، فقد وافق مشكورا أن كتب مقدمة كتابي الأول (سفر الألوان)، فإنه كتب لي حتى ظننت أن المكتوب عنه شخص غيري. كما أفاض بعرفانه في أن سمح لي بإدراج أعمال له باللونين الأبيض والأسود داخل كتابي، مما أكسبه روحاُ ومعنى.

فالمواقف التي جمعتني بهذا الأب والأستاذ والأخ، لهي كفيلة بأن تكتب حولها قصص وحكايات، وأظن ذلك ديدنه مع كل من عاصره من جيله، أو من تلامذته ومحبي فنه.

وأظن الرؤية المتسعة التي حبته بها خبرته أن يكون مؤسسا لمدرسة الواحد التشكيلية مع رفيقي دربه، المرحومين دكتور أحمد عبدالعال والأستاذ إبراهيم العوام.

أن الأعلام يجب أن تنكّث، ومجسما يجب أن يُنحت لفنان وإنسان ومربي وعالم تربوي، ورجل أممي. لقد أوجعتنا برحيلك، وملأت نفوسنا بالثقوب. وان رحمة الله تغشاك بمثل محبتك للناس ولطلابك ومريدي فنك. أستاذي وأبي د. عبدالباسط الخاتم.

مصطفى بشار

تشكيلي وروائي وصحافي

myasinplatformltdcom

myasinplatformltdcom